全てはチョコレート・ショップから始まった Edgar Snow(中国名・埃徳加 斯諾)の生涯①上海歴史、発見!

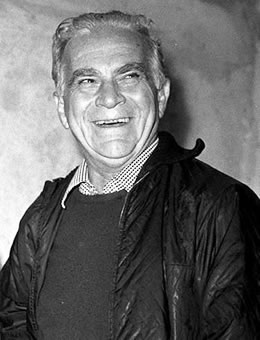

エドガースノー

Edgar Snow は1928年夏に初めて上海に来た。ほんの腰掛けのつもりが、外灘に近い南京路にあった Sallivanのチョコレートショップ(巻末の注記参照)で、米国領事館に赴任してきた若い Helen Foster に会ったことで、そのまま上海に留まる決心をした。その後宋慶齢の援助を得て毛沢東が率いる紅軍の本拠地・延安に赴き、「中国の赤い星・Red Star Over China」 を表し、初めて赤軍の実体を世界に紹介した。こうして彼は、世界のジャーナリズムの寵児となり、その後の生涯は大きく変わったのだ。

当時から70年以上経ったいま彼の生涯を振り返えると、様々な評価が可能であろう。しかし上海のふとした出来事から始まったスノーの生涯は、変革の時代を生きた証人として、極めて興味深いものに違いない。

以下はかつて中国の国営テレビ(CCTV)が番組で取り上げた Edgar Snowの物語を、MUが機内誌用の記事に直したものである。私の拙い翻訳で申し訳ないが、読んで頂けたら幸いである。なおタイトルと注記は私が付した。

1970年の国慶節、建国を祝う北京の天安門広場では大規模な群衆パレードが行われた。金水橋を渡って近づいた人々は、天安門城楼に一人のかくしゃくとした白髪のアメリカ人が毛沢東の側に立つのを見た。

天安門に立つエドガースノー

当時中国とアメリカは正に冷戦の最中であったが、毛沢東は両国の冷え込んだ外交関係を解決する計画を練っていた。この時天安門にアメリカ人を登楼させたのは、中国の指導者層が中米関係の回復を希望してことを示す強い意思表示であった。このアメリカ人こそ、半世紀以来中国と切っても切れない密接な関係を持つた新聞記者、作家のエドガー・スノー(Edgar snow)であった。

“私は将来、必ず太平洋を越えた向こうの地に行く。”

1905年7月15日スノーは米国ミズリー州カンサスシテイで生まれた。 当時スノーの父親は小規模の印刷工場を経営しており、母親は家庭の主婦であった。父親は懐疑主義者で宗教心はなかったが、時局に対しては極めて優れた見解を持っていた。母親はカトリック信者で、政治には無関心であったので、家ではいつも夫の話をじっと聞くだけだった。

スノーは物心が付くと、家庭内の宗教的な矛盾に巻き込まれた。一方では母親が彼を連れて毎週礼拝に行き、その一方父親は彼に無神論の本を読むよう奨励したのだ。

現生活では、スノーは少年時代無神論を選んだ。ある日教会で、イエスの肉体を象徴する聖餐のパンをオーブンの中から取り出すのを見て、それ以後神を信じられなくなったと、彼は自伝の中で述べている。

少年時代、スノーはマークトゥエインの名作、「トムソーヤーの冒険」を愛読した。彼はトムソーヤーのように、いつか故郷を離れ冒険の旅に出ることを何度も夢見た。

14歳の時、スノーは2人の仲間とアメリカ西海岸へ自動車旅行に出掛けた。これは彼にとって初めての冒険であった。当時アメリカ西部の道路はいまだ未開発だったので、太平洋岸まで2週間ほどかかった。当時の仲間の一人、Charles Wattは次のように回想している。 “エドガーは太平洋の岸壁に立ち、必ずやいつかきっと太平洋の向こうに行くと、真剣に語っていた。”

1923年スノーはミズリー大学の新聞学科に入学した。2年の後20歳の時、スノーは大学を中退する決心をした。卒業証書を得るために青春の4年間を無駄に浪費するのはつまらないと考えたのだ。

退学したスノーはニューヨークへ行き、実社会に飛び込んだ。しかしウオール街の道は、何の背景も持たない若者には極めて険しかった。ニューヨークでの挫折を経て、スノーは益々太平洋を渡って世界を見る希望を募らせた。

1928年2月26日、遂にスノーは”Laidener”号という汽船で世界一週の旅に出た。

5ヶ月の漂泊の後、スノーは中国旅行の第一歩として上海の土を踏んだ。

新聞記者・エドガースノー

彼はもともと中国には単に6週間ほど滞在するつもりだった。だが上海にいる同窓生で、英字紙のChina Weekly Reviewの編集長・Bowerを訪ねると、彼はスノーを記者,兼広告担当のアシスタントマネージャーに任命した。月給180米ドル、これは当時の上海では極めて高い給与であった。中国の物価は安かったので、上海で仕事をしている外国人は、誰もが大勢の召使を雇い身の回りの世話をさせていた。スノーはアメリカを離れて以来、これ程穏やかで豊かな生活はしたことがなかった。そこで彼は暫く上海に滞在し、のんびり過ごすことに決めたのだ。

きらびやかな外灘の裏には、中国人の貧困と屈辱が隠されていた。ある日中国人官吏が新聞社を訪ねエレベータに乗ろうとすると、ビルの管理人に断られた。中国人は裏門から入り、階段を歩いて上がれと言うのだ。侮辱された官吏は、意気を弾ませながら新聞社に駆け込んで来て、スノーに事の次第を訴えた。話を聞いたスノーは怒り、<中国人は裏門から入らねばならぬのか!>と社説に書いた。“90年前、殖民地主義者は中国で、武力により外国人の特権的地位を築いた。国際化した今の上海でも、ある種の白人は気の向くまま中国人を侮辱する旧弊を続けている。極めて遺憾なことだ”と、社説で訴えた。

この報道と社説は、上海で直ぐさま大きな反響を引き起こした。同じビルのイギリス人は、社会的批判に屈し差別的なエレベータ政策を止めざるを得なかった。しかし彼らは直ぐにChina Weekly Review 社を彼らのビルから追い出したのだ。

20世紀末、绥遠(注:すいえん、現在の内モンゴール自治区で、フフホト、包頭、オルドスなどの諸都市を含む)などで重大な飢饉が発生した。情報によると、毎日千人以上の餓死者が出ていた。国民党政府はこの飢饉の事実を否定していた。1929年春スノーは反対を押し切って绥遠へ行き、薩拉斉古城で凄惨を極めた餓死の実態を自らの目で見た。

若き日のエドガースノー

路上は見渡り限り荒涼とて、生き物の気配が全くなかった。木の皮さえ飢饉に見舞われた民衆に全て剥がされ、食料となっていたのだ。気息絶え絶えの人々が自分の家の前に横たわったまま、一千万人が死んでいた。死者は一年間に、被災地の住民の半数に及んだ。

スノーは<25万の命を救え>という記事を書いた。“余裕のある人は、私の周囲の餓えた人々を助けて欲しい。ぎらぎらした絶望的なまなざしを、何とか救って欲しい“、と訴えた。

何年か後にスノーは書いた、“この事件は、私が人生に目覚める発端となった。それ以来私は、単に客観的に世界を見て記録するだけの記者から、行動する者へと変身したのだ”、と。

1931年夏、一艘の米国客船が上海の外灘に停泊した。船客の中にヘレン・フォスタ(Helen Foster)という一人の美しい米国娘(注:1907年~1997年)がいた。

ヘレンは米国コネチカット州の裕福な家庭に生まれ、23歳のとき中国の米国領事館で働くためにやってきた。ヘレンが上海に来て最初にしたことは、一人の米国人記者・エドガー・スノーと連絡を取ることであった。スノーは当時、米国報道界で出色の優れた記者の一人として既に知られていた。ヘレンは以前から彼に敬意を抱いていたのだ。

ヘレンが上海に来たことで、エドガー・スノーの中国でのキャリアー人生は10年延びることとなった。当時スノーは、間もなく中国を離れるつもりでいたが、ヘレンに一目惚れした結果、計画を変更したのだ。

1931年9月18日、日本の関東軍は中国東北軍を攻撃した(注:9.18満州事変)。しかし20万以上の中国東北軍は、蒋介石の命令で抵抗を止め、全員が長城以南へ撤退した。これにより東北の広大な土地は日本軍の手に落ちた。

“918事変の真相を報道するため、ドガー・スノーと中国にいる西欧記者の何人かが直ぐに現地取材に走った。彼らは日本軍が占領地で武力を振るい、中国人民の血が流されるのを目撃した。

スノーは、中国東北部で見たこととその情況分析を「遠東前線・Far East Front」という本に表した。1933年この本が米国で出版されると、一躍ベストセラーとなった。

1932年1月28日、上海19路軍は、閘北に侵攻してきた日本軍海兵隊と激烈な戦火を交えた(第一次上海事変)。その夜スノーは、アパートで砲声を聞くと真っ先に交戦地点へ飛び出していった。気が付くと、彼は自分が対峙する双方の軍隊の間に挟まれているのに気がついた。双方の銃弾が、彼の周囲に間断なく降り注いだ。その夜、彼は幸運にも銃弾の雨をかい潜って新聞社まで辿り着くと、抵抗する中国軍のニュースを上海在住の欧米通信社に流した。その後彼は高揚する気持ちを抑えられず外へ飛び出し、窓から頭を突き出して様子を伺う外国人住民に大声で伝えた、“中国軍はまだ負けていない。私は抵抗する中国軍のニュースを全世界に伝えた!”

1ヶ月以上続いた第一次上海事変の間、米国の主要な新聞社の多くは、スノーのニュースと特別報道を流し続けた。

1932年秋、スノーのヘレン(Helen Foster)に対する愛は収穫期を迎えた。

Helen Foster

ヘレンの目には、スノーが最も頼りがいのある頼もしい男に映った。しかしスノーとの愛には、ある程度勇気が必要であった。と言うのも、スノーは新聞紙上で、外国人が中国で様々な特権を持つことに反対し、中国に対する不平等条約の撤廃を訴えていたからだ。上海の外国人は、スノーを全くの異端分子とみなしていた。ヘレンは後年自伝の中でこう述べている。“私はスノーの独立独歩の行動と、何者をも恐れない人格の大きさに感嘆していた。だから彼と共に歩むことで、私の理想の実現を図りたいと願ったのだ。“

(注:二人は1929年東京に行き、帝国ホテルで和服で結婚式を挙げた。)

結婚後間もなく、スノーとヘレンは北京に移住した。スノーの予測では、日本は東北を席巻したら、次の目標は華北に違いない。そうなれば1人の記者として北京にいた方が時局の変化を観察し報道するには都合がいいだろうと考えたのだ。

北京大学の未明湖畔に、一軒の小さな灰色の建物がある。70年前ここには中国一の新聞学科;燕京大学新聞学院があった。創成期の頃アメリカ人教授や記者がここで中国人学生の教育に当たっていて、スノーもその中の一人となった。彼の講義は、新聞のルポルタージュであった。

1935年12月9日、数千の北京大学生が街頭デモを行い、「内戦停止・一致団結して外国に対峙せよ」、「打倒日本帝国主義」、「華北自治反対」を叫び、市の中心を行進した。

中国現代史に深い影響を与えた“12.9事件(注:北京で抗日を要求する学生が弾圧された事件)”の勃発であった。その時燕京大学生は、彼らの行列の中に敬愛する米国人記者・スノー夫妻を見つけて狂喜した。実際、12.9運動の多くの計画や組織活動は、スノー夫妻の自宅で行なわれたのだ。

(注:チョコレート・ショップ・沙利文珈琲館。:南京東路181号、米国人・Sullivanが作った菓子・コーヒー店。外国人が安心して牛乳を飲むことができる唯一の店として人気があり、宋慶齢もしばしば訪れた。エドガー・スノーと妻・ヘレンの出会いの場所として知られる。今は華東電業管理局の巨大なビルが建っている。)

全てはチョコレート・ショップから始まった Edgar Snow(中国名・埃徳加 斯諾)の生涯②に続く

※当ページの内容は掲載当時の情報であり、将来に渡ってその真正性を保証するものではありません。

※時間経過に伴って内容に不備が生じる可能性がある事を、予めご了承ください。